农历十月初一,是中国传统节日中一个重要的日子,尤其在不同地区的风俗中,它有着各自独特的庆祝方式和深厚的文化意义。这个节日被称为“寒衣节”或“祭祖节”,与人们对祖先的敬仰、祈求庇佑及祭祀活动密切相关。寒衣节的传统源远流长,它不仅是一个祭祀先人的节日,也承载着人们对生命、对家族的尊重与思念。通过祭扫祖墓、烧寒衣等方式,表达对祖先的怀念,同时祈求来年的健康与平安。

寒衣节的由来

寒衣节的起源与古代人们的祭祖习俗密切相关。寒衣节通常发生在秋冬交替之际,气温骤降,古人相信这个时候是祖先灵魂回到人间的时刻,因此需要为祖先准备寒衣,以示孝心和敬意。历史上,寒衣节最早与“孟冬”祭祖活动相联系,到了唐宋时期,寒衣节的形式逐渐固定,成为一个重要的民间节日。

此外,寒衣节还与阴阳五行和农历的节气有关系。每年的十月初一左右,正值秋冬之交,天气渐冷,民间有为已故亲人准备衣物的习惯。这一节日也代表着人们对自然季节变化的敏感与适应。通过祭祖仪式,表达对祖先的怀念和祈福,希望祖先能庇佑后代安康。

寒衣节的传统习俗

在寒衣节这一天,祭祀活动尤为重要。人们会在这一天专门为先人准备寒衣、纸钱、冥器等祭品,表达对已故亲人的思念之情。通常,家中的长辈会带领后代前往祖先的墓地,清扫墓碑,烧纸钱,并穿戴上精心准备的寒衣。寒衣往往是用纸做成的,色彩鲜艳,象征着为祖先带去温暖。这种习俗表达了后人对祖先深深的怀念,也寄托了他们希望亲人安息,保佑家族平安的愿望。

在一些地区,寒衣节还包括其他传统习俗,如“投灯”活动。民间传说,在寒衣节这一天,祖先的灵魂会回到人间,家人需要点燃灯笼为先人指引回家的路。灯笼的光亮象征着对逝者的敬重与怀念。此外,寒衣节期间,许多地方还会举行大型的祭祖盛会,祭品丰富,包括水果、酒菜、香火等,整个过程庄重而神圣,体现出对祖先的深厚感恩之情。

寒衣节的地方特色

不同地区对寒衣节的庆祝方式有各自的特色。在南方一些地区,寒衣节的习俗较为隆重,祭祖活动常常持续数天。比如在福建、广东等地,寒衣节前后,家家户户都会准备好祭品,并邀请亲戚朋友一起参与祭祖,以示尊敬。在江浙一带,除了常规的祭祖仪式外,寒衣节期间还会有唱戏、舞龙舞狮等民间文艺活动,以表达对先人的感恩和祈求幸福安康的愿望。

在北方地区,寒衣节的传统则更侧重于祭扫祖坟和烧纸祭祀。尤其是在山西、陕西一带,寒衣节期间,许多人会前往祖坟,清理坟墓,整理周围环境,并为祖先烧香纸,表达对先人的敬意。部分地区的人们还会举行“送寒衣”的活动,家族中的长辈将纸衣、纸钱送到亲戚家中,象征着家庭的团结和传承。

寒衣节的现代意义

虽然寒衣节起源于古代的祭祖和孝道文化,但随着社会的发展和时代的变迁,寒衣节的形式和内容也发生了变化。在现代社会,许多人不再拘泥于传统的祭祀方式,而是采用更加便捷的方式来表达对祖先的敬仰和纪念。比如,有的人选择在家里设立小型的祭祖桌,或者通过网络祭祀平台,进行线上祭奠,虽然形式简化,但其内涵依然深远。

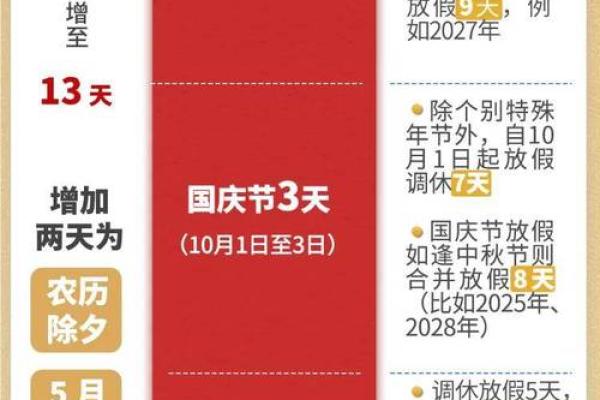

寒衣节的现代意义,已不仅仅局限于祭祖,它还承载着对家庭亲情的重视,提醒人们要珍惜眼前人,关爱亲朋。随着人们生活水平的提高,节日期间,亲朋聚会的机会增多,寒衣节也成为了家庭团聚的一个契机。每年的这个时候,家家户户都会趁着假期互相拜访,增进感情,传承家族文化。

此外,寒衣节的另一重要意义在于其提醒人们对自然变化的敏感和尊重。在这个季节,人们会根据天气变化调整衣物,防寒保暖,而寒衣节也恰好让人们意识到尊重自然、顺应节气的重要性。通过祭祀活动,既传承了传统文化,也让人们在忙碌的生活中,停下脚步,感恩先人,反思生活。

寒衣节,作为一个充满历史和文化底蕴的传统节日,已经超越了简单的祭祀活动,成为一种对生命、亲情、家族、自然的深刻表达。在这个特殊的日子里,人们通过各种形式,向祖先献上敬意,同时也让传统文化在现代社会中继续传承下去。