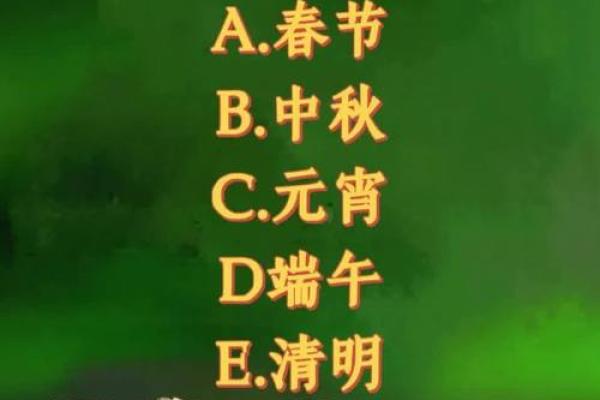

春节、清明和中秋是中国传统文化中最具代表性的三个节日,承载着丰富的历史和文化内涵。这些节日不仅是家庭团聚的时刻,也是人们表达情感、纪念历史、传承传统的方式。无论是在热闹的春节里、庄重的清明时节,还是在温馨的中秋夜晚,每个节日都有着自己独特的庆祝方式和深远的文化意义。本文将带您深入了解这三个节日的历史背景、传统习俗以及现代变迁,帮助您更好地理解这些节日的独特魅力。

春节:辞旧迎新,团圆庆祝

春节,作为中国最重要的传统节日,标志着农历新年的开始。每年的春节日期通常在1月或2月之间,具体时间取决于农历的变化。春节的庆祝活动历时15天,从除夕夜的团圆饭开始,到元宵节的灯笼会结束。

春节的核心主题是“团圆”和“新生”。无论身处何地,中华儿女都会尽力回到家乡,与亲人团聚。除夕夜,全家人围坐一起吃年夜饭,餐桌上常见的有饺子、鱼、年糕等食物,每一道菜都有其象征意义,寓意着富贵、吉祥和繁荣。春节期间,挂灯笼、贴春联、放鞭炮、拜年等活动让节日气氛更加浓厚。

另外,春节的传统习俗还有许多讲究。例如,春节前的“扫尘”象征着除旧迎新,去除不幸;而春节后的“红包”则是长辈给晚辈的祝福,寓意着好运和财富。随着时代的发展,春节的庆祝形式不断变化,现代的春节可能包括旅行、聚会、线上祝福等方式,但传统的家庭团聚和拜年活动依旧是节日的核心。

清明节:缅怀祖先,传承孝道

清明节,通常发生在每年的4月4日至6日之间,是中国的二十四节气之一,也是一项深具文化意义的传统节日。清明节的主要活动是扫墓和祭祖,旨在缅怀先人,表达对逝者的敬意和思念,同时也是传承孝道、弘扬家族文化的重要时刻。

在清明节期间,许多家庭都会前往祖先的墓地,进行扫墓和祭祀活动。人们带着鲜花、食物、香烛等祭品,清理墓碑,祈求先人保佑家族平安。这个传统既是对亡者的尊重,也是一种家庭和家族文化的传承。

除了扫墓,清明节还是一个与春天息息相关的节日。在这一天,很多地方有踏青的习俗,大家会走出家门,亲近大自然,放松心情。特别是在南方地区,清明时节常常是踏青游玩的好时光。许多人还会在清明时节吃“青团”这种用艾草制成的绿色食品,寓意着健康和长寿。

清明节既是祭祖的节日,也是春天的重要节令,它让人们在忙碌的现代生活中,找回对传统的敬畏与思考。这个节日提醒我们珍惜眼前的人和事,弘扬孝道和家庭责任感。

中秋节:团圆赏月,品味传统

中秋节是中国传统的秋季节日,每年农历八月十五日庆祝,正是秋高气爽、月圆人团圆的时刻。中秋节的庆祝活动以赏月和团圆为核心,象征着家人之间的亲密与和谐。

中秋节的起源可以追溯到古代的月亮祭祀活动。自古以来,月亮在中国文化中就有着极高的地位,象征着圆满与团圆。中秋之夜,月亮最为圆满,成为了家人团聚的象征。人们在这一天晚上,通常会围坐在一起,赏月、吃月饼、聊家常,享受着天伦之乐。

月饼是中秋节的代表食品,形状通常为圆形,象征着月亮和家庭的团圆。不同地区的月饼口味各异,常见的有豆沙、莲蓉、五仁、蛋黄等,近年来还有冰皮月饼和创意月饼等新式口味。送月饼成为了节日期间的传统,象征着送上最真挚的祝福与思念。

除了月饼,中秋节还有许多地区性特色的庆祝活动。在南方,尤其是江南一带,常有舞龙灯、猜灯谜等活动;在一些地方,人们还会举行篝火晚会、放孔明灯等,增添节日的热闹气氛。

中秋节传递的最深刻的情感是对亲情的珍视。无论是在外工作、读书的人,还是身处异乡的游子,都会在这一天通过电话、视频或者亲自回家与家人团聚。中秋节成为了现代社会中一个温馨的象征,提醒人们在繁忙的生活中停下脚步,回归家庭和亲情。

这三个节日,春节的欢乐与团圆,清明的缅怀与敬意,中秋的温馨与团聚,形成了中国文化中最具情感力量的节庆之一。它们不仅是每个中国家庭的重要时刻,更是代代相传的文化根脉,凝聚了人们对家人、对传统、对文化的深厚情感。