风水与文物建筑的和谐共生是一个跨学科的主题,涉及到传统文化、建筑学、环境学等多个领域。风水作为中国古代哲学的重要组成部分,早在几千年前就与建筑设计紧密结合,尤其在历史文物建筑中,风水理念更是贯穿始终。文物建筑不仅承载着历史和文化的价值,还与周围环境、气场产生着复杂的互动。在风水的指导下,建筑不仅要具备美学价值,还需要考虑其与自然、社会以及历史文化的和谐关系,这种和谐共生让建筑的存在具有了更深层次的意义。本文将从风水的基本原理、风水与建筑设计的关系、风水如何影响文物建筑的保护等方面,探讨风水与文物建筑如何实现相辅相成、和谐共生。

风水的基本原理与建筑设计

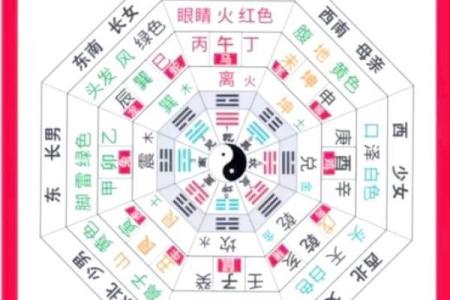

风水源自中国古代哲学,基于阴阳五行的思想,认为环境的气场、地形地势和建筑的布局会影响人的命运和健康。在建筑设计中,风水强调“气”的流动与平衡,认为建筑应当依托自然地理环境,以达到与天地合一的状态。风水的基本原则包括“坐北朝南”、“藏风聚气”、“避煞”等。风水学认为,建筑的选址和布局要与周围的山水、道路、建筑物相协调,以实现气场的顺畅流动。

例如,古代宫殿、庙宇、园林等建筑通常会选址在地势较高、周围有山水环绕的地方,形成“风水宝地”。这些建筑的朝向、布局和装饰都力求符合风水学的要求,目的是为了调节和优化建筑内外的气场,促进人们的好运和健康。

风水对文物建筑保护的影响

文物建筑作为历史和文化的承载体,具有重要的历史价值和艺术价值。在文物建筑的保护中,风水理念常常起到关键作用。很多历史遗址和文物建筑的选址和建设,都是根据风水原则进行的。例如,故宫、长城等伟大的历史建筑群体,其位置、方向和建筑布局都是精心考虑过风水因素的。在这些文物建筑中,风水不仅仅体现在建筑本身,还渗透到建筑群体与周围环境的互动中。

随着时代的发展,文物建筑的保护也越来越重视风水因素。许多古代建筑因其选址和布局符合风水要求,至今依然能够保持较好的气场和文化价值。而在现代城市化进程中,文物建筑周围的环境发生了变化,风水学的理念依然在一定程度上指导着保护措施的制定。例如,有些文物保护项目会考虑到周围环境的气场干扰,避免新的建筑破坏原有建筑的风水格局,影响其文化氛围和历史价值。

风水与建筑美学的结合

风水学不仅仅是一种环境学的指导原则,它还与建筑美学有着紧密的关系。在文物建筑的设计过程中,建筑师不仅要遵循风水的原则,还要保证建筑的美学效果。这种结合既要求建筑形式的对称与平衡,又强调建筑空间的开敞与舒适。例如,在传统的四合院中,风水要求庭院的布局要呈现出对称的形态,屋顶的角度和屋脊的设计也常常是考虑到风水学的影响。建筑内部的布局则要做到“藏风聚气”,避免尖锐角度或者不规则的结构破坏气场。

在中国古代园林设计中,风水与美学的结合尤为明显。园林中的水池、假山、树木的布局都根据风水学原理进行设计,以营造出一种和谐、自然的气氛,使得空间与环境之间达到一种动态平衡。这种建筑美学与风水学的结合,使得传统建筑不仅富有艺术感,还具有深远的文化和哲学意义。

现代风水与文物建筑保护的挑战

随着城市化进程的加快和现代建筑技术的发展,风水在现代建筑中的应用逐渐面临着一些挑战。尤其是在一些历史文化遗址周围,现代建筑的兴建往往忽略了风水的因素,导致一些原有的文物建筑面临着气场被破坏的风险。现代建筑风格多样,建筑材料和结构的创新不断推进,但如何将风水理念与现代建筑设计有机融合,依然是建筑师和风水学专家亟待解决的难题。

在一些历史遗址的保护工作中,风水的角色也在发生转变。现代的文物建筑保护不仅要考虑历史和文化价值的保留,还要考虑如何在现代化的城市环境中维护其原有的风水格局。这要求建筑师在进行保护和修复时,要细致入微地研究建筑的风水布局,避免破坏其与周围环境的和谐关系。

风水与文物建筑和谐共生的未来展望

未来,风水与文物建筑的和谐共生有望得到更加深入的研究和应用。随着人们对传统文化认知的不断加深,风水学的应用逐渐从单一的建筑设计拓展到文物保护、城市规划等领域。在文物建筑的保护与修复中,风水与现代科学技术相结合的思路或许能为我们带来新的启示。通过合理的风水布局,不仅能够延续文物建筑的历史风貌,还能增强其文化氛围和环境气场,使其与周围的环境形成更为和谐的共生关系。

此外,随着现代科技的发展,风水学的原理和方法也得到了更新和完善。通过现代化的技术手段,我们可以更精确地测量和分析建筑的气场与环境的互动,从而为文物建筑的保护和修复提供更加科学的依据。未来,风水与建筑学、环境学、历史学的跨学科合作,或许将为我们打开一扇全新的大门,让文物建筑在新的时代焕发出更加持久的生命力。