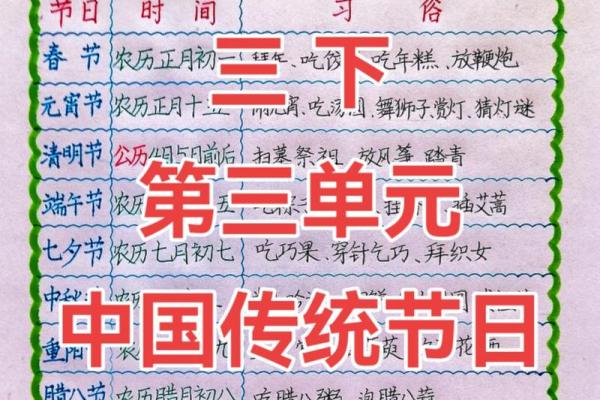

中国传统节日不仅是中华文化的重要组成部分,更承载着丰富的历史、文化与情感。每一个节日背后,都有着深厚的文化积淀和悠久的传承。从春节到中秋,从清明到端午,节日活动不仅展现了中国人民的生活方式,也表达了对自然、对祖先的敬畏与感恩。这些节日既有历史的渊源,也与现代社会的生活紧密相连,体现了人们对幸福、美满和团圆的追求。通过了解这些节日的历史和习俗,我们能够更好地理解中华文化的博大精深。

春节:辞旧迎新,阖家团圆

春节是中国最重要的传统节日,代表着辞旧迎新、团圆和希望。每年农历正月初一,家家户户都会进行一系列的庆祝活动。春节的起源可以追溯到古代的“年祭”,那时人们通过祭祀活动来驱赶妖邪、保佑平安。随着时间的推移,春节逐渐成为庆祝新年的节日。传统习俗如贴春联、挂灯笼、放鞭炮、吃年夜饭等,承载了对新一年美好生活的期许。

年夜饭是春节中最重要的家庭聚会,亲朋好友围坐一起,共享丰盛的美食。春节期间,人们还会拜年、发红包,向长辈致以祝福,给晚辈送上好运与财富。春节的习俗不仅仅是庆祝新年的到来,更是家族团聚、弘扬传统美德的重要时刻。

元宵节:灯火辉煌,猜灯谜

元宵节是春节后的第十五天,标志着春节庆祝的结束,也是传统的“灯节”。这一节日与灯笼密切相关,夜晚的街头巷尾会挂满彩灯,家家户户会吃元宵、观灯、猜谜。元宵节的起源可追溯到汉代,最初是为了祭祀天神和祖先。随着时间的推移,元宵节逐渐演变成了一个集娱乐、艺术、团圆为一体的节日。

吃元宵(或汤圆)是元宵节的传统习俗之一,元宵的圆形象征着团圆与和谐,寓意着家庭的团聚和幸福。在元宵节的晚上,街头常常举行舞龙舞狮、放烟火等庆祝活动,气氛热烈而喜庆。

清明节:祭祖扫墓,缅怀先人

清明节是一个传统的祭祖节日,通常在每年的4月4日或5日举行。这个节日的核心习俗是扫墓祭祖,人们会前往先人的墓地,清扫墓碑,献上鲜花、食品和香烛,以示敬意和怀念。清明节不仅是对先人表达尊敬的时刻,也是家庭成员聚集的时刻,增进了亲情与凝聚力。

清明节的另一个重要习俗是踏青。古人认为,春暖花开的季节适合外出游玩、感受大自然的生机。在这一天,许多人会选择出门踏青,享受大自然的美景,同时也寄托了对逝者的思念。

端午节:纪念屈原,龙舟竞渡

端午节是中国传统节日中最具特色的一个,通常在农历五月初五庆祝。端午节的起源与伟大诗人屈原的故事密切相关。屈原投江自尽后,当地百姓为了保护他的遗体,纷纷投粽子入江,希望鱼虾不再侵扰他的尸体。渐渐地,这一行为演变成了端午节的传统。

端午节的标志性活动之一就是赛龙舟,龙舟竞渡是为了纪念屈原的忠诚与爱国精神。此外,吃粽子也是端午节的重要习俗,粽子以糯米、肉类、豆沙等多种食材包裹而成,象征着驱邪祈安、保家平安。

中秋节:赏月团圆,思念亲人

中秋节是中国四大传统节日之一,通常在农历八月十五庆祝。中秋节的主题是团圆和思念,传统习俗包括赏月、吃月饼、赏花灯、猜灯谜等。月亮在中秋节中象征着圆满与和谐,因此,人们会在这一天与亲朋好友团聚,共享美好时光。

中秋节的月饼是这一节日的象征性食物,月饼的圆形象征着家庭团圆与和谐。现代月饼种类繁多,口味各异,成为了人们在节日期间馈赠亲友的礼品之一。中秋节也是中国人传承孝道和家族纽带的重要时刻,许多人会在这一天回家探望父母,表达对家庭的思念与关爱。

重阳节:登高望远,敬老爱老

重阳节,又叫“老人节”,通常在每年的农历九月初九庆祝。重阳节的核心习俗是登高望远,寓意着排除一切不吉利、祈愿健康长寿。传统上,人们会选择登高山、登楼阁,以祈求家人健康、长寿。重阳节也有吃重阳糕、佩戴茱萸的习惯,茱萸是一种传统的草药,被认为可以驱邪避灾。

重阳节与“敬老”有着深厚的联系,古人认为在这一天应当尊老爱老,关心照顾长辈。许多人会在这一天邀请老年人参加团聚宴,或送上象征健康与长寿的礼物,表达对老人的敬爱和祝福。

这些传统节日不仅丰富了中国的文化生活,也通过不同的习俗传承了千百年来的文化智慧和家庭观念。在快节奏的现代社会里,传统节日仍然是人们与家人团聚、表达情感的重要时刻。每个节日都有着不同的文化内涵和象征意义,丰富了我们的精神世界,也加深了我们对家族和文化根源的认同。