古诗中的节日意境是中国文化中独特的美学表达,不仅展现了自然景色的千变万化,也蕴含着深刻的情感与人生哲理。节日与诗歌常常相伴而生,在诗人的笔下,节日成为了对时间流逝的感叹,对亲情友情的怀念,对自然风光的礼赞。通过古诗意境,我们不仅可以感受到节日的欢庆氛围,也能在其中领悟到诗人心中的孤独、思乡或对理想的追求。本文将以古诗为载体,探寻节日中的诗意意境,让我们走进那些古老的节令与诗篇,感受历史的脉动与文化的深邃。

节日与古诗中的时令交织

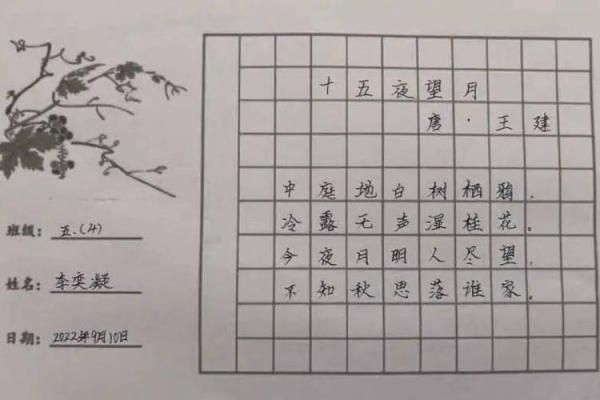

中国的传统节日,历来与时令紧密相连,许多古诗便通过节日与自然的互动,折射出节日的特殊气氛。例如,唐代王建的《十五夜望月》便通过中秋节这一传统节令来表达思乡之情:“小时不识月,呼作白玉盘。又疑瑶台镜,飞在青云端。”在这首诗中,诗人通过描绘月亮的清辉,带出了中秋节赏月的习俗,同时也蕴含着诗人对家乡的深深思念。节日的月亮,仿佛穿越了时空,与诗人心灵的共鸣形成了一种独特的情感共鸣。

再如,元旦和春节的诗篇也多充满了欢庆气氛。例如,唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》中的“白日依山尽,黄河入海流”便常被用来描绘春节的宏大气象,寓意着新的开始,和充满希望的未来。节日的庆典,诗人的笔端,也不仅仅是庆祝的言辞,它们更多的是对岁月更替、人生流转的感慨与思考。

节日的团圆与离愁

古代节日常常是团圆的象征,尤其是在中秋、春节等节令上,家庭团聚、亲朋相聚是节日的主题之一。然而,团圆背后常常潜藏着离愁与思念。李白的《静夜思》便是一例,“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”尽管此诗没有明确提到节日,但其描绘的夜晚月光映照的场景,与中秋节的氛围有着强烈的呼应。节日之时,亲人相聚,但也不可避免地有人因远离家乡而心生思念,节日的团圆因此在诗人的笔下赋予了更多的情感层次。

春节期间,离愁也成为许多诗歌的主题。如唐代诗人张籍的《节夜》就表达了春节中的离愁:“宿业未成意未决,夜久孤灯对泪垂。”这首诗通过节日背景下孤灯夜影的描述,将节日的孤单与心中的不安传递出来,诗人在节日的沉寂与孤独中,思索着生活的无常与流转,节日的欢乐与忧愁交织在一起。

节日的自然景色与诗人的心境

节日的诗意,往往与自然景色紧密相连,许多诗人在节日的背景下,通过对自然景物的细腻描写,抒发内心的情感。无论是春天的花开、夏天的绿意、秋天的丰收,还是冬天的雪景,都为节日增添了浓郁的氛围。苏轼的《定风波·莫听穿林打叶声》便通过春天的景象来表达节日中的从容与放松:“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。”在这首词中,苏轼通过对自然景象的描写,不仅表现了春天的生机勃勃,也抒发了自己在人生节令中的淡泊与从容。

每个节日的背后,都有自然景色的衬托,而这些景象和诗人的心境往往是一体的。秋天的枫叶与中秋的月亮交相辉映,冬天的寒霜与春节的火光融为一体,节日的诗篇往往带有季节的印记,也在节令的变化中展现出诗人心灵的微妙波动。

节日的历史背景与文化内涵

中国古诗中的节日意境,往往不仅仅局限于节庆本身,还深深植根于历史的背景与文化的土壤中。许多节日的起源,都可以追溯到古代的祭祀与祈愿活动,而诗人借助节日的氛围来表达对历史的尊重与对文化的传承。例如,端午节的诗歌,不仅仅是在庆祝节日,它背后还有着对屈原的纪念和对忠诚的颂扬。屈原的《离骚》便成为端午节不可或缺的文化象征,每年端午节的艾草香气、粽子的飘香,都是对屈原忠诚精神的传递。

从古代的春秋祭祀到今天的春节、元宵、清明等节日,每一个节日的背后都有着深厚的历史文化积淀。而古诗正是通过对节日的刻画,承载着这些文化内涵,为后人留下了宝贵的精神财富。

节日的诗意不仅是对时间的赞歌,也是对生活的礼赞。通过古诗,我们不仅能看到节日的形式与习俗,还能感受到那份跨越千年的情感,体悟到生命的真谛与美好。节日与诗歌相互交织,构成了中国文化中一幅生动的画卷,而这幅画卷至今仍在我们的心中流淌,历久弥新。